也许生来与推拿有缘,房敏的拇指圆而厚实,按在身上特别有力,我恰好肩部酸痛,体验了一把。当这双厚实有力的大手,运用拿、 、一指禅等手法,飞快地在我肩部推拿时,时而如同万箭齐发,直击酸痛深处,时而如行云流水,在微微的痛感中肌肉完全放松。他的手法刚柔并济,既有北方手法的粗犷、刚劲,又有南方手法的轻柔、细腻。五分钟的推拿,随着最后一拍,肩部的酸痛一扫而光,不得不佩服他的功力。

对推拿的热爱已经完全融入了房敏的血液中,每次谈到推拿,他都有一种近乎痴迷的陶醉,“推拿是比针灸历史还要悠久的非药物治疗的代表性疗法,几千年发展到今天,仍然用双手作为手段,通过力学干预,达到解决问题的目的。但是为什么手跟手是不一样的,手的影响也是不一样的,这里面有很多值得探究的。”

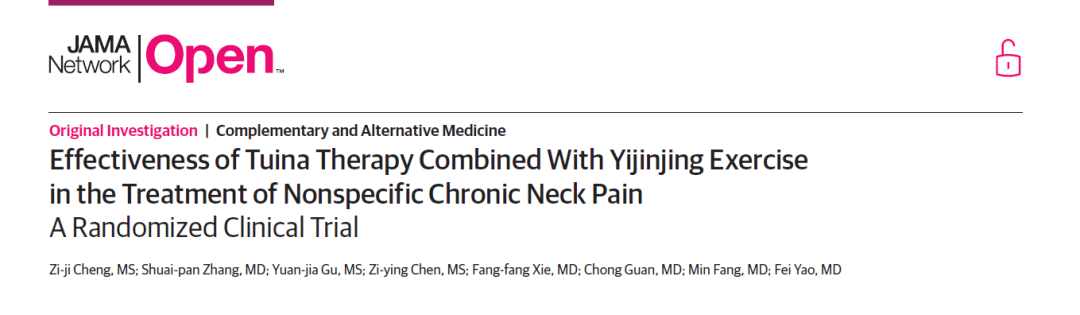

作为我国首位推拿专业博士,房敏的思维方式里既有中医的整体观,又有西医的实证态度,他带领团队运用现代生物力学的方法来研究推拿的奥秘。在大量的临床研究基础上,他率先提出颈椎病“筋骨失衡,以筋为先”学术思想,提出了颈椎病“先治筋,后调骨”的治疗理念,发现了颈部经筋病变是颈椎病的关键致病因素之一,从生物力学角度揭示了推拿治疗颈椎病经筋作用机制,实现了颈椎病非手术治疗的诊疗模式创新。

拍片看不出的病变

房敏说,“(上世纪)80年代以前,腰椎病特别多。而从(上世纪)90年代开始,随着办公自动化的普及,人们工作状态发生很大变化——白领阶层逐步增多,颈椎病发病率也逐渐超过腰椎病。”肩颈痛、头晕头痛、上肢发麻,颈椎病病人一旦发病往往坐立不安、辗转难眠,日夜遭受折磨。

在医院里常常能见到,病人捏着疼痛难忍的颈脖,吵嚷着让医生拍个X光片诊断一下,可片子大多显示颈椎骨正常。病人以为是没休息好,草草拿了药回家,可怎料颈部疼痛症状依旧反复作梗。

房敏说,颈椎病、腰椎病,都是人体的脊柱出了问题。脊柱不仅是支撑人体的栋梁,也是神经的重要通道。脊柱是人类进化的神奇结果,脊柱呈S形是直立行走的人类特有的特征。脊柱的结构非常复杂,共有24块椎骨,包括7块颈椎、12块腰椎、5块骶骨。24块椎骨像竹节一样,筋膜、肌腱、韧带、肌肉等就像竹子皮一样,把椎骨紧紧包裹,椎间盘就像减震垫一样,减少人行走时的震动对大脑的损害。两个椎体之间相互咬合,起到承重、减重、传递的功能。两个椎体中间有椎间盘及髓核,一旦髓核突出,触碰到神经、血管就会产生压迫作用等,出现眩晕、疼痛等症状。

在攻读硕士时 ,房敏就开始探究病状与影像学不同步的问题。他说,临床数据表明,在20-35岁的年轻病人中,除5%的病人是病理性表现外,近90%的年轻病人的影像学结果和他们表现出来的严重疼痛症状大多对不上号。而在35-45岁的病人中,也有三四成病人存在这种状况。这些存在严重症状的年轻病人往往本身的颈椎曲线、颈椎椎骨少见明显异常,而那些上了年纪的患者颈椎由于衰老开始出现一些退变的骨性化表现,比如骨质增生等,但他们的发病症状常常没有年轻人来得那么强烈。换言之,诊断颈椎病仅靠X光片还不够。

由于尚未明确颈椎病的发病机制,颈椎病治疗常常出现反复,临床医生只好“头痛医头、脚痛医脚”。对此,房敏陷入了沉思:面对病症,中医临床特色疗法能干预什么?推拿、针灸不像手术、药物那样直接介入人体,而仅仅在病人的体表进行操作,即使能有效缓解病症,那么,解决的究竟是什么环节?伴随着脊柱退行性改变,是椎骨关节、肌肉、筋膜、肌腱的什么核心因素被打破了,导致脊柱病的产生?

“筋”先出问题

要解答这些疑惑,首先要搞清楚脊柱的解剖结构。为此,房敏一头扎进解剖室,试图从中找到脊柱病的奥秘。

房敏说,颈椎是由7块椎骨搭起的一个整体,而长长短短不同方向的肌肉保持了颈椎的动态平衡。颈部共有42块肌肉,其中又以颈后伸肌群功能分布为主。人随着年龄的增长,颈椎的退变是必然的,退变后若影响到神经就会出现手麻、头晕、心跳加速的交感型颈椎病;影响到血管,血供不好,常会表现为椎动脉型颈椎病的表现;影响脊髓,就出现了脊髓型颈椎病的情况。

到底是椎骨退变导致肌肉退变,还是肌肉退变导致椎骨退变?曾经有一段时间,房敏就陷入这样一种“鸡生蛋、蛋生鸡”的怪圈。当时他大胆提出假说,颈肌即肌肉的问题出现在先,或者至少以肌肉退变为主。他说,“如果对比一个人20年前后颈椎X光片的变化,基本上7块颈椎骨的大小、前后结构一般不会有太大差异,最多会因流失一些钙质,骨密度会因此有所降低,而形态学变化则不大。但同等条件下,试验者至少三分之一的颈肌力学功能会发生退变。因为随着年龄的增长,人们使用最多的还是肌肉,它能带动椎骨进行转动。”

房敏在研究过程中还发现了一个有趣的现象,为什么人们打盹时,常常做的是点头运动,而并非抬头运动?他在解剖实验室里用标本进行模拟颈椎研究,进一步证实了人体头颅的重心点在椎骨的前方,若非有头颅后伸肌群的牵拉,头肯定就要往前下垂。颈椎周围的这42块肌肉正是为头颅的屈伸、侧屈、左右旋转起到主导、辅助和协调的作用。

人这一生,从婴儿期学会抬头的那一刻起,颈后的伸肌就一直在默默无闻地工作着。起初,当人们感觉颈部疲劳的时候,稍加休息,酸痛情况就可以得到缓解。但是,就如同橡皮筋绷得过紧,久而久之会失去了弹性。如此一来,头颅的重力就集中在椎骨上的三个点上(髓核和两个后关节),长期不协调就会使颈椎受到一些慢性损伤,发生退行性改变,导致颈椎病或椎间盘突出等症状。

房敏说,颈椎病往往是因为人们对于颈部肌肉维护、保养不当,从而产生劳损导致颈椎退变的加重。这样一来,颈椎病的发病机制就清楚了。原来颈椎病不是“骨”先出问题,而多为“筋”先出问题,这里的“筋”包括肌肉、韧带、腱膜等。

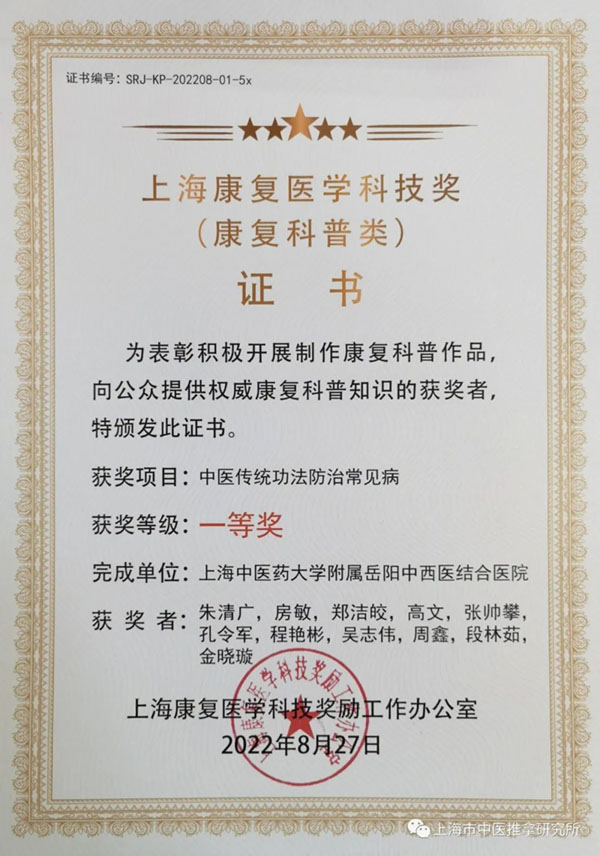

在此基础上,房敏提出“筋骨失衡, 以筋为先”是脊柱病中医学的病因基础 ,并提出了“以筋为先”的施治理念,“先治筋、后调骨”的治疗方法,形成了特异性手法防治脊柱病的独特诊疗体系。他通过十多年的研究找到了“筋 、肌肉、 骨失衡”的客观量化依 据——颈肌屈伸肌比值。所谓“屈伸肌比值”反映的是颈部肌群做屈和伸两种动作的协调能力。他还与上海交大合作,结合生物力学、康复医学等多学科交叉方法和技术,首次建立了无创性颈部经筋活体测试模式,可精确判断治疗效果,且能对尚无明显症状的病人开展预防性治疗。

在经筋理论指导下,房敏结合生物力学和中西医理论,完善脊柱微调手法技术治疗脊柱病,解决了脊柱病保守治疗中手法安全、有效调整脊柱关节功能障碍的难题,奠定了手法治疗学在国内的领先地位。

与传统手法力量大、旋转角度大、定位模糊、控制性较差相比,脊柱微调手法具有力量小、旋转角度小、定位清楚、可控性强的优势,临床疗效优于传统手法。这套推拿特异性手法已经在全国21个省市100余家医院推广应用,并培训国内外进修学员千余人次,扩大了学科在国内外的影响。

生物力学解密推拿

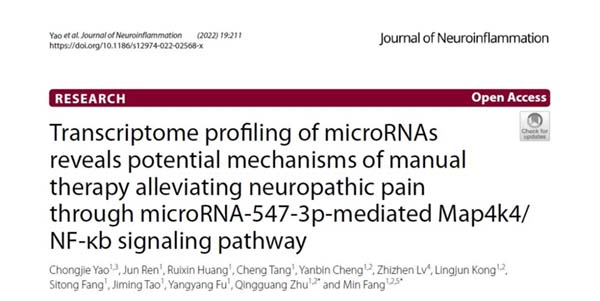

随着对脊柱病机制的深入研究,一系列的问题涌入脑海。推拿手法作用力,究竟是如何调整脊柱的力学平衡和改善颈肌性能的?大学时的中西医课程,让房敏掌握了中西医两种不同的思想,但在他的意识里,“两种思想从来没有对立过,只有交叉”。他试图用现代医学的方法找寻推拿的奥秘。

房敏曾在上海市第九人民医院骨科跟随戴克戎院士学习了一年多,亲眼看到了颈椎病、腰椎间盘突出症、椎管狭窄等脊柱病在西医手术中的处理方法。戴克戎院士运用生物力学、CT断层扫描、三维重建的方法,为患者定制人工髋关节,给房敏留下了深刻的印象。

“受生物力学启发,我开始琢磨用传感器探索推拿手法作用力的内在关系。手按下去,会产生什么角度的力?多少牛顿的力?如何用科学的方法测算出来?”这一个个问题激发了房敏对科研的激情。他说,“推拿手法无非是力的发动、力的传递和力的效应三个步骤,如何发动最合理的力?如何向受术者传递最有效的力?受术者受力后又将产生何种生物效应?”

在这些科研思维的推动下,从1997年起,房敏开始申报上海市卫生局、科委、教委的科研项目,再到科技部、国家自然科学基金项目, 对推拿治疗脊柱病的作用机制逐步展开了深入的研究。他根据脊柱运动学和手法动力学原理,利用手法力学测定仪和三维解析分析包括著名的 法创始人丁季峰、一指禅传人朱春霆等诸多名老中医的手法力学数据,建立了集手法运动学、动力学为一体的国内唯一的、最大的推拿生物力学数据库。

在此基础上,房敏又重新厘定推拿手法分类,采用现代生物力学方法和技术对脊柱推拿运动学和动力性特点开展了手法干预规范化研究,牵头制定了国内首部推拿手法规范化行业标准。这一“金标准”被写入了教材向全国推广,摆脱了推拿治疗“毛估估”的状态。

2007年,房敏主持的“基于中医特色疗法的理论基础研究”获批国家重点基础研究发展计划(973计划)项目,他成为沪上中医界第二位“973”首席科学家。项目获批后,他牵头在全国范围筛选出4种中医特色疗法和1种特色学说,作为首批研究项目。其中包括辽宁彭静山教授“眼针”治疗中风病,北京王文远教授“平衡针”治疗颈肩腰腿痛,山东王秀英教授“脐疗”治疗痛经、肠易激综合征,南方医科大学原林教授的“筋膜学说”,以及上海的特异性手法都在其中。这一项目首次构建了中医特色疗法的基本理论框架及科学内涵,2011年11月项目顺利通过验收。

房敏说:“看似我们推拿疗法是治疗脊柱骨骼的运动系统毛病,而脐疗、眼疗解决的是内脏问题,虽然技术不一样,但其实都作用在人的身上。除了个性化、差异化的特性外,它们的共性在哪里?中医讲究骨、筋,对于经筋的描述称作 主束骨,利关节 ,那么, 束骨 应如何束?怎样可以 束 得更好? 利关节 的本质又是什么?之后,我便以此为切入点,从经筋的角度考虑这几个疗法,发现有共性特点及规律存在。”

不仅如此,房敏建立了国家中医药管理局推拿生物力学三级实验室,带领团队建立模拟活体测试技术及“骨错缝”动物模型,建立了中医颈部“经筋”生物力学研究方法,构建了推拿方法学研究平台。

对房敏来说,科研的道路永无止境,他说,“推拿可以通过手法解决消化道、呼吸系统、内分泌、妇科、心血管系统疾病。推拿医生不完全是力道大小,还协同了除了力以外的其他信息刺激,以及协同穴位、经络系统的作用,这里面还有什么奥妙?同样手法、同样力道,为何不同的医师取得的效果完全不同,这里面是否有心理等其他作用?其中还有太多问题没有搞清楚,值得去研究,也许这就是推拿的魅力所在。”