一、劳倦内伤

( 一) 理——从气血论治

劳倦内伤又称虚损,是以脏腑亏损,气血阴阳虚衰,久虚不复成劳为主要病机,以五脏虚证为主要临床表现的多种慢性虚弱证候的总称。在巢元方《诸病源 候论•虚劳候》中已明确指出虚劳病气血亏损的病机,虚劳寒冷、虚劳羸瘦、虚 劳客热等证候都是血气虚弱所致。气血在人体生命活动中发挥着重要作用,“五 脏气血俱虚”当包含两个方面的涵义。一是气血亏损的同时有五脏精气的虚衰, 较单纯的气血虚弱程度更深。二是气血俱虚,气血两虚则气不生血,而血不养气, 气血不能相生,则病将日进,这是虚劳病病机的一个重要特点。一指禅推拿流派 认为治疗劳倦内伤主要针对气血。气血的关系,实质上就是能量和物质的关系, 它们密切地协调配合,相互为用,共同维持着人体生理活动的正常进行。营卫气 血的流通运行离不开另一个重要的载体——经络体系。经络体系内属脏腑,外络 肢节,且循行于经络之上的腧穴皆为气血汇聚之处,故通过一指禅推拿施于经穴 可达到疏通气血、调整脏腑功能的作用。根据一指禅推拿理论及手法,一指禅推 拿疗法治疗以气血不和、经络不通为主要表现的劳倦内伤病疗效显著。

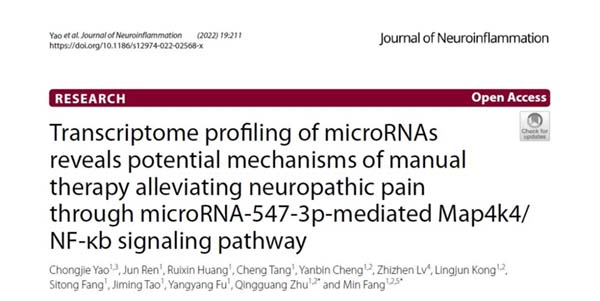

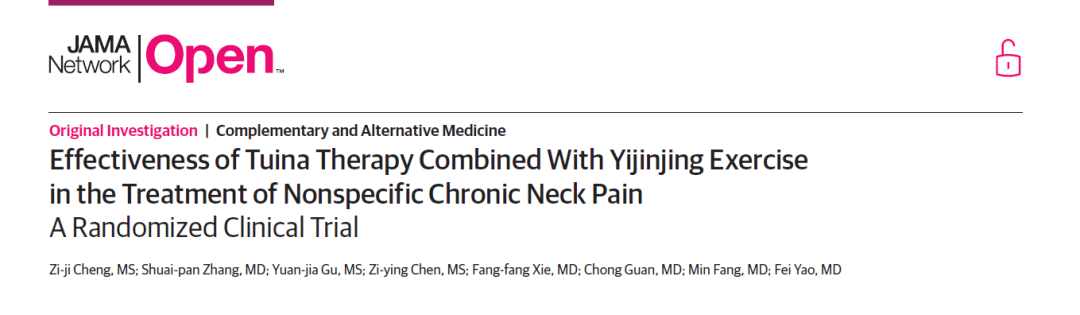

现代研究认为,推拿具有通筋活血,祛瘀生新的作用,对于加速体内局部组 织功能的改善有着重要的临床价值。血液循环的主要功能是运送氧和营养物质给 组织细胞并携出代谢产物,由于某种疾患导致局部血液循环障碍,可使血流变慢, 流量减少,从而引起循环性缺氧而出现微循环障碍的系列改变。推拿可使紧张的

肌组织得以松弛,收缩的血管得以舒张,以“松”达“顺”,可改善微循环的低 血灌注,增加血流量,排除代谢物,最终达到气血调和,为脏器病变的康复建立一个良好的外环境,这是推拿治疗疾病的基本原理之一。

(二) 法——调和营卫

有关劳倦内伤的治疗,《黄帝内经》 中有所论述,《素问•三部九候论》曰: “虚则补之”,《素问•至真要大论》曰:“劳者温之”“损者温之”,是对虚劳病治 疗原则的高度概括。《素问•阴阳应象大论》中提出了补益的另一个重要原则,即 “形不足者,温之以气”,故温通阳气的推拿手法在虚劳病的治疗中显得尤为重 要。《难经》中提出的五脏虚损治则:“损其肺者,益其气;损其心者,调其荣卫; 损其脾者,调其饮食,适其寒温;损其肝者,缓其中;损其肾者,益其精”。治 疗五脏虚损又以重视脾胃为重,因为脾为后天之本,气血生化之源。脾胃运化水 谷化为精微,五脏六腑皆以受气。脾胃运化功能正常,则气血充沛而精满神旺。 而历代医家关于这点也有较多的阐发。一指禅推拿流派则认识到脾胃对于人身之 重要性的基础上提出“调和营卫”的重要思想。营气行于脉中,维系卫气而为内 守;卫气行于脉外,卫外而为固。营卫二气相互协调则能使人体腠理致密而开阖 有常。卫和气,是动与动中动,营和血,就是静与静中动。推拿主要的作用在于 使气血流通,气血的流通不能离开营卫,所以营卫气血是一指禅推拿流派最重要 的基本理论之一。虚劳杂病的产生主要是人体正气虚衰,体质下降而内生,或者 外邪乘虚而入致病,久病则致气血皆虚,一般都表现有纳差、失眠、面色无华、 大便溏薄、神萎等脾胃虚弱症状,因此推拿治疗劳倦内伤应重调和营卫,通过经 络与穴位的刺激作用,可以起到调整或增强机体的生理功能,克服机体各组织、 器官的生理功能失调。在手法上可选用按法、揉法、一指禅推法等。

此外,导致劳倦内伤病的一个常见原因就是七情内伤,一指禅推拿流派在虚 劳病的治疗中也较重视调节情志。一指禅推拿之“禅”具有特定的含义,对术者 和病患都有较深远的意义。 “一指禅”其实就是医患双方共同将散乱的心念集 定于一处 (在医者为拇指之端,在患者为医者拇指所点之穴),医者调匀气息, 意念守一,凝全身的功力内劲于拇指之端,潜心探究患者的疾病所在,然后循经 按穴,扶正祛邪,是一种推拿操作“意到气到,气到病除”的境界,虚劳之疾则 无由生。

(三) 方—— 遵《素问• 三部九候》

一指禅推拿流派临床操作遵守“循经络、推穴位”的原则。在治疗劳倦内伤 时其操作部位以背部、腹部经穴为主,取穴则遵循《素问•三部九候》中“虚则 补之”。一指禅流派认为背为阳,是诸脏腑经气输注的部位,背部推拿既可以调 补全身阳气,又能够调整脏腑功能。同时还应重视胸腹部的治疗,《厘正按摩要 术》曰:“胸腹者,五脏六腑之宫城,阴阳气血之发源,若欲知其脏腑如何,则 莫如诊胸腹”。操作穴位多为中脘、梁门、大椎、 胃俞、脾俞、肾俞、腰阳关、 八髎、足三里、承山、悬钟、昆仑、髀关、伏兔、血海、风市、解溪、合谷、内 关等穴。

(四) 手法——一指禅经穴推拿手法

1.循经推拿

患者取俯卧位,医者站于一侧,沿患者腰背部两侧膀胱经用轻柔的摩法、掌 根揉法上下往返操作 5~8 次,然后用较重刺激的手法上下往返操作 5~6 次,频 率 120 次/min,自上而下大面积、广泛地轻柔弹拨腰背部两侧膀胱经,弹拨频率 80 次/min,往返操作 23 次,使肌肉的痉挛明显减轻为度。

于脾俞、肝俞、 胃俞、肾俞、膈俞部位做深入的、较重的弹拨,弹拨频率 60 次/min, 自上而下直接擦腰背部两侧膀胱经 2 分钟,频率 200 次/min,横擦 腰骶部 2 分钟,频率 200 次/min,均以透热为度。

最后用虚掌拍击腰背部 3~5 分钟,频率 120 次/min,沿脊柱两侧骶棘肌从 上往下,以皮肤微红为度。

2.按穴推拿

取穴: 以督脉、膀胱经、阳明经穴为主,风府、百会、安眠、心俞、脾俞、 肝俞、肾俞、曲池、合谷、环跳、太冲等。涉及头面部、腰背部及四肢部等。

操作:头面部:患者取仰卧位,闭目,覆治疗巾于头额部。术者位于患者头 侧。以拇指按揉百会穴,中指勾揉风池穴,四指摩印堂穴,点按四神聪、左右太 阳及安眠穴;以一指禅偏锋推眼眶,分抹面额及头部。施以颞部扫散法结束头面 部治疗。腰背部:患者取俯卧位,术者立于一侧,沿两侧膀胱经用滚法上下往返 治疗。按揉肺俞、心俞、脾俞、肝俞、肾俞、命门等约 5 分钟,以捏脊法和横擦 腰骶部结束腰背部施术。捏脊法在督脉从下而上反复提捏 10 次,至皮肤略红;横擦腰骶部以局部温热为度。四肢部:患者分别取俯卧位和仰卧位,术者站于一 侧,施滚法于肌肉丰厚处,以手阳明大肠经、足阳明胃经和足太阳膀胱经为主,治疗5分钟;配合按揉曲池、合谷、神门、血海、伏兔、足三里、太溪等,治疗5分钟。

二、 胃脘痛

( 一) 理——从肝论治

胃脘痛是以上腹胃脘部近心窝处经常发生疼痛为主症的消化道病症,又称 “胃痛”“心痛”“心腹痛”“心下痛”等,民间常称之“肝胃气痛”。多由脾胃受 损,气血不调所引起相关病症,常见胃脘胀满,攻撑作痛,连及两胁。一指禅推 拿流派认为脾胃是水谷气血之海,后天之本,虚则百病身。并指出胃脘痛的病位 在胃,然肝病则易及脾胃,胃脘痛不离肝,与肝关系甚为密切,肝的生理功能失 常导致胃脘痛,治疗胃脘痛应以调理肝气为要。

“肝者,将军之官,谋虑出焉”(《素问•灵兰秘典论》) ,肝主疏泄是其主要 生理功能,全身气机的疏通、畅达有赖于肝,肝对各脏腑经络之气有着重要的调 节作用,一旦肝疏泄功能失常,则会造成各脏腑气机升降出入失常,从而引发病 变。肝失疏泄主要表现为两个方面:一为肝疏泄不及,二为肝疏泄太过。肝疏泄 不及是指肝气疏泄作用减弱的病理变化,主要表现为肝气郁结不舒,气机不得畅 达,从而影响一身气机,脾胃气机升降失常,胃气壅滞而发胃脘痛。肝疏泄太过 是指肝气疏泄作用增强的病理变化。主要表现为肝气旺则木乘土,制约太过则致 脾胃虚弱而发疼痛。而脾胃为全身气机升降之枢纽,所受其累更为显著。脾胃的 升降、运化功能有赖于肝的正常疏泄及脾的温煦推动作用,如肝的疏泄功能失调 而导致胃脘痛,此病多由忧思恼怒所致,气郁伤肝,肝气失其条达,横逆犯胃, 气机阻塞,胃失和降。每见胃脘胀满,攻撑作痛,通连两胁,因情志变化而发作, 脉弦等症。此外,肝郁化火还可伤阴,可以使疼痛加重或者使病程缠绵,治宜疏 肝理气,和胃止痛。脾阳不足导致的胃脘疼痛,常可见脾胃虚寒的表现,如胃痛 隐隐,泛吐清水,喜嗳喜按,手足不温,大便溏薄,脉虚弱等,治宜健脾温阳, 和胃止痛。

(二) 法—— 以通为顺,治气为要

《景岳全书 ·杂证谟 ·脾胃》曰:“凡欲察病者,必先察胃气,凡欲治病者,

必须常顾胃气, 胃气无损,诸疴无虑。”一指禅推拿流派亦强调治疗胃脘痛必须 从养护胃气着手,元气易聚不易散,元气是人体生命的原动力,用胃气来滋养元 气则人体安。胃脘痛病性当属本虚标实,气滞、血瘀、痰饮、寒湿、食积等皆为 标实之症,停滞于胃脘,阻遏中焦气机,致使气机升降失常,“不通则痛”,故治 之以“通”。理气法、疏肝法、散寒法、通阳法皆属于“通”之范畴,郁滞去则 气顺,痛可平矣。“通则不痛,通字须究气血阴阳”(《临证指南医案•胃脘痛》), 可见补血法、补气法亦属于“通”法。“夫通者不痛,理也。但通之之法,各有 不同。调气以和血,调血以和气,通也;下逆者使之上行,中结者使之旁达,亦 通也;虚者助之使通,寒者温之使通,无非通之之法也。若必以下泄为通,则妄 矣”(《医学真传•心腹痛》) ,调和气血可使脏腑元气恢复正常的生理功能,各司 其职,脉道通利、疏泄和顺、水液代谢正常、寒热平调、阴阳调和、气血平和, 则周身气机升降出入平和,以达“通”之途。

脾胃居人之中焦,为一身升降之枢纽,人体气机畅达有赖于中焦气机升降和 顺。脾胃之气壅滞不行,诸凡人体疼痛、痞满积聚等疾病均与气之为患有关,应 治之以“通”,气行则无痛矣。治气不外乎补气与理气之法。补气之法有益中脘, 脾胃气健,则运化无碍,气机升降出入正常,疼痛自愈;理气之法可疏导诸身之 气,人之气平顺,气血调和,则疼痛可愈。疼痛是胃脘痛的主要症状,故以痛处 为腧,疏通瘀滞最直接,取穴简便效优。对于各种病因导致的局部气血壅滞,经 络之气不畅,“不通则痛”所致的经络局部痛症,取痛处为腧,可使气机通畅。 因此,“以通为顺”是治疗胃脘痛有效的方法。在手法上可选用按法、揉法、一

指禅推法等。

(三) 方—— 遵《素问 ·举痛论》

《素问 ·举痛论》 曰:“寒气客于肠胃之间,膜原之下,血不得散,小络急 引故痛,按之则血气散,故按之痛止。”常采用按法、一指禅推法结合摩法组成 复合的推摩法为主治疗胃脘痛,有调和阴阳,疏泄肝气、补中健脾、消食化积、 和胃止痛及双向调节胃肠蠕动的功效。以按法按足三里、太冲穴,以疏肝理气, 和营通络。一指禅推法推梁门、上院、建里、中脘诸穴,具有疏通胃气,升降清 浊,调理脏腑之功。《临证指南医案》云:“脾宜升则健, 胃宜降则和。”取一指 禅推膻中至中脘一线,具有宽胸解郁,平肝气上逆,使肝气平而胃气和降。取一

指禅推肝俞至肾俞一线,具有温中散寒,补脾和胃,使胃气和而定痛。

(四) 手法——一指禅推法、按法、推摩法

患者取仰卧位。先用一指禅推法在胃脘部治疗,重点按揉中脘、建里、天枢、 气海、关元等穴,继之用一指禅推法结合按揉法,在足三里穴操作。然后患者取 俯卧位。用一指禅推法,沿背部膀胱经自膈俞至三焦俞,往返操作数次,然后用 较重的按揉法于膈俞、肝俞、脾俞、胃俞、三焦俞穴操作。沿膀胱经循行部位施 以擦法,透热为度。

1.摩腹调理气机 患者取仰卧位,医者坐于患者右侧,先用一指禅推法,摩法 在胃脘部治疗,使热量渗透于胃腑,然后按揉中脘、气海、天枢等穴;

2.点揉背部止痛 患者取俯卧位,应用一指禅推法,沿背部脊柱两侧膀胱经, 自上而下推至三焦俞,反复 4~5 次,然后用较重的点法点按肝俞、脾俞、胃俞、 三焦俞,时间约 5 分钟。在背部膀胱经自上而下实施擦法,以透热为度。

3.拿揉肩臂通经 患者取坐位,拿肩井循肘臂而下,在手三里、内关、合谷 等穴做较强的揉按刺激,然后搓肩臂使经络通畅。

三、失眠

( 一) 理——从阴阳论治

失眠是指经常不能获得正常睡眠为特征的一种病证。亦称“不寐”,或“不 得眠”“不得卧”“ 目不瞑”。《说文解字》对“昼”的解释是“日之出入,与夜为 界”,可见,在很大程度上,古人对于昼夜的区分是以日之出入为标志的。《灵枢》 曰:“卫气昼日行于阳,夜半则行于阴,阴者主夜,夜者卧”,认为营卫的运行决 定了人类的睡眠活动具有昼夜节律。当营卫运行失常,卫气不能由阳入阴时,就 会引起不寐。卫气是人体阳气的一部分,所以,卫气行于阳实际上代表着人体的 阳气释放于外,处于相对活跃的状态,而卫气行于阴则是人体阳气收敛潜藏于内 相对安静的象征,由于营卫二气分属阴阳,“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之 使也”,所以,卫气的昼行于阳,夜行于阴离不开营气的配合与支持。

《黄帝内经》以营卫失常,卫气不能由阳入阴论不寐病机,而后世多从阴阳 失和,阳不交阴探讨不寐,这属于理论上的继承与发展。从阴阳的属性来看,营 属阴而卫为阳,所以,医者经常把卫气称为卫阳,而把营气称为营阴。可见,营 卫是人体阴阳二气的重要组成部分,营卫失常就是阴阳失和的一个方面。从营卫失常到阴阳不和,这是后世医家在深刻理解《黄帝内经》理论基础上的发展。《黄 帝内经》营卫失常不寐理论强调卫气不能由阳入阴,后世的阴阳失和不寐学说则 强调阳气不能下交于阴,这在理论上是一贯的。一指禅推拿流派认为这两种不寐 学说有着一定的差异:从气的运动方式来看,卫气不能由阳入阴侧重于人体气机 出入的异常,而阳气不能下交于阴则是以气机升降的失常为主。由于阴阳的概念 更为宽泛,所以,阴阳失和理论更有利于说明不寐病证复杂的临床现象。

(二) 法—— 引阳入阴

《灵枢•大惑论》云:“夫卫气者,昼日常行于阳,夜行于阴,故阳气尽则卧, 阴气尽则寤。”指出卫气白天行于阳分,夜间运行于阴分,故而阳气渐衰时人欲 睡,阴气渐衰时人欲醒;营卫运行失常,使卫气不得入于阴,则产生睡眠异常, 即“不瞑”。故睡眠的基本机制是卫气有规律的出阳入阴,营卫协调运行的结果。 因此,阳不入阴,脏腑功能失和是导致不寐的根本原因。

一指禅推拿认为治疗失眠的宗旨是“引阳入阴”。古人认为头为阳,足为阴; 阳常有余,阴常不足。《黄帝内经》 中提到,用“移气于足”的方法治疗微疾, “移气于足”就是将气从头顶移到足底,使失衡的气血恢复正常。在治疗过程中, 气不仅可以移到充足的部位,还可将气引到虚弱的部位,这就叫做“移气于不足”。 一指禅流派独创“引阳入阴法”,在患者背部施以一指禅推法、滚法和捏脊法,

以达到振奋阳气于督脉与膀胱经,从而缓解失眠症状。

(三) 方—— 遵《灵枢•邪客》

《灵枢•邪客》曰:“补其不足,泻其有余,调其虚实,以通其道,而去其邪。” 一指禅推拿流派在治疗失眠时其操作部位以头部、背部、上睛明、眼眶周围为主。 背为阳,又是诸脏腑经气输注的部位,背部推拿既可以调补全身阳气,又能够调 整脏腑功能。脑为元神之府,督脉贯脊属肾络脑,因此取督脉之百会与印堂可调 整头部经气,镇静安神。上睛明为经外奇穴,为阴阳气血的集中点,同时膀胱经脉从巅入络于脑,故对脑有抑制其兴奋的作用。眼眶周围的推拿,也是引阳入阴的组成部分。同时,节律性的柔和的一指禅推拿手法可调节自主神经系统,使大脑抑制过程增强,产生镇静作用。入睡前令患者自我按摩腹部任脉和足底涌泉穴以助五脏涵敛其神气。两者结合,共奏引阳入阴的功效。

(四) 手法——一指禅推法、一指禅偏锋推、摩腹

1. 推拿镇静安神 患者取仰卧位,医者用一指禅推法从印堂穴向上推至神 庭穴,往返 3~5 遍;再从印堂向两侧沿眉弓推至太阳穴,往返 3~5 遍;然后从印 堂穴开始沿眼眶周围治疗,往返 2~3 遍。沿上述部位用双手抹法治疗 2~3 遍。指 按揉印堂、攒竹、睛明、鱼腰、太阳、神庭、角孙、百会、安眠穴 5 分钟。用拇 指分推法分推前额约 2~3 遍,掌振百会、指振印堂,侧击头部,以得气为度,达 到调理气血、安神定志。

2. 摩腹调理脏腑 用掌摩法摩腹部约 3~5 分钟;用一指禅推法推中脘、气 海、关元各 2~3 分钟,双手从肋下至耻骨联合从中间向两边平推 3~5 次,掌振腹 部 1~3 分钟,达到调理气机,强健脾胃、宁心安神。

3. 滚法推背部理气 患者俯卧位。医者用滚法在患者背部、腰部施术,重 点在心俞、肝俞、脾俞、胃俞、肾俞、命门等部位,时间约 5 分钟。拿肩井 1 分 钟,用拇指按揉肝俞、脾俞、胃俞、肾俞、命门各 1 分钟左右,以酸胀为度,用 掌推法从背部沿脊柱自上而下推至腰骶部,反复操作 2~3 遍。可调畅气机,养心血、安神志。

4. 一指禅偏锋推眶周、前额、颞部,逢穴停留多推 眶周可施“oo字形” 推法,重点在印堂、四白、太阳、曲鬓、头维、率谷等穴。可单手操作,亦可双 手同时操作,行“蝴蝶双飞”推法。

4. 一指禅偏锋推眶周、前额、颞部,逢穴停留多推 眶周可施“oo字形” 推法,重点在印堂、四白、太阳、曲鬓、头维、率谷等穴。可单手操作,亦可双 手同时操作,行“蝴蝶双飞”推法。

5. 拿五经扫散 用五指指腹用力拿头部督脉及两侧膀胱经、少阳经, 由前 至后,反复数次,并在两侧额部行扫散法。